– Скажи-ка, дядя, ведь недаром

– Скажи-ка, дядя, ведь недаром

Москва, спалённая пожаром,

Французу отдана?

– Да, были люди в наше время,

Не то, что нынешнее племя:

Богатыри – не вы!

М.Ю. Лермонтов

В истории царской России имеется один уникальный факт, касающийся долгожителей.

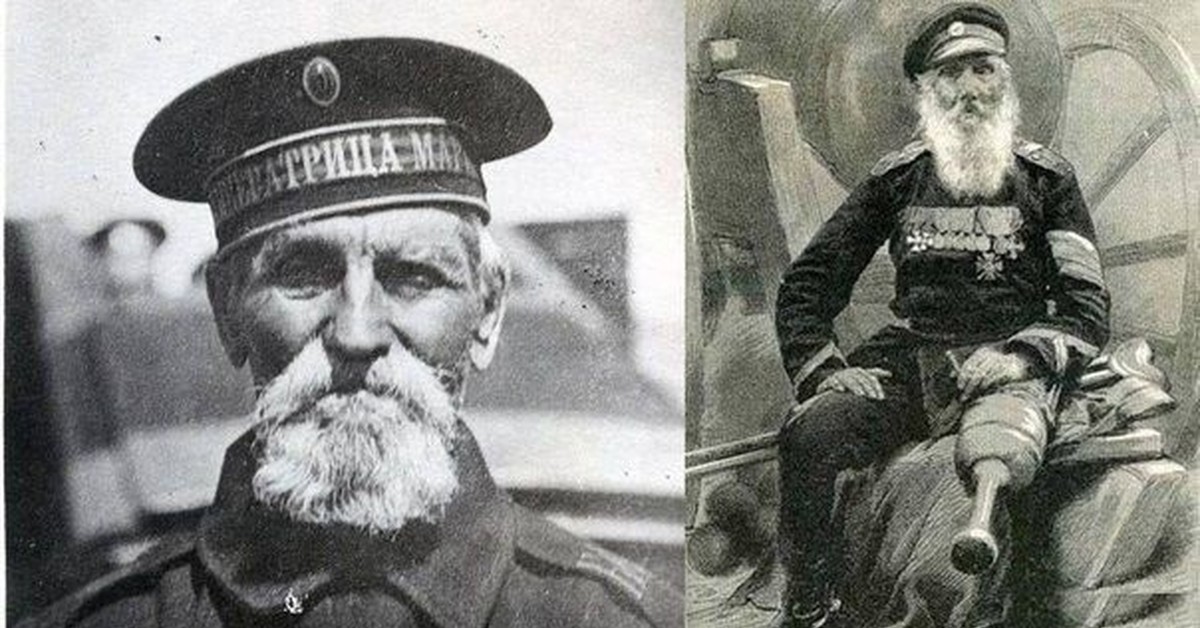

При подготовке празднования 100-летия Бородинского сражения по всей Российской империи был разослан циркуляр, которым предписывалось отыскать живых участников великой битвы. К августу 1912 г. было выявлено 25 или даже 27 здравствующих очевидцев нашествия Наполеона на Россию, в том числе 14 участников боевых действий.

Газета «Могилёвский вестник» (№ 154 от 11.07.1912 г.) писала в ту пору:

«По собранным тщательным и проверенным данным теперь вполне установлено, что число ветеранов 1812 г., живущих в России – 27 человек, из которых младшему 117 лет, а старшему 126 лет…

Значит, по всей Руси людей, переживших и помнящих то время, когда всё это происходило, хотя и не участвующих ничем в ходе исторических событий, гораздо больше… И вот всё-таки среди сражавшихся или, по крайней мере,

имевших в ту годину прямым своим назначением сражаться, до 1912 г. дожило двадцать семь человек».

По другим сведениям, самому старшему из этих участников, бывшему фельдфебелю А.И. Винтонюку (Войтинюку) было 122 года.

На празднование в Бородино смогли приехать пять ветеранов: Аким Винтонюк (122 года), Пётр Лаптев (118 лет), Степан Жук (110 лет), Гордей Громов (112 лет), Максим Пятаченков (120 лет). Непосредственное участие в Бородинском сражении принимал Аким Винтонюк (Войтинюк). Сохранились кадры кинохроники тех лет, снятые французской фирмой «Пате», на которых ветераны беседуют с Николаем II.

Как сообщают источники того времени, после объезда войск Николай II в сопровождении свиты подошёл к старикам-ветеранам. Ветеранам было разрешено сидеть в присутствии Николая II и других высочайших особ. Он беседовал с ними, подойдя к каждому, спрашивал о прежней службе, о жизни. При попытке одного из них подняться, государь запретил это делать.

Московский губернатор Джунковский вспоминал: «Аким Бентенюк (Винтонюк)... был самым разговорчивым, он рассказывал про своё участие в бою, как он был ранен, и даже указывал на кустик, за которым его “шарахнуло”».

Вечером царь записал в дневник: «Подумай только, говорить с человеком, который всё помнит и рассказывает великие подробности боя!»

По приказу царя ветеранам выписали повышенные пенсии – например, Акиму Винтонюку назначено 300 рублей в год. Ранее он пенсии не получал.

Автор одной из опубликованных в 1912 г. статей, Владимир Белинский, анализируя социальный состав ветеранов, писал: «Бросается в глаза то, что все эти люди неинтеллигентные и необразованные – по преимуществу крестьяне,

и что дворян среди них вовсе нет (тот факт прискорбный для нашего дворянства, не сумевшего сберечь ни богатств, ни даже здоровья)».

Действительно, Россия была в то время крестьянской страной. Как протекала жизнь простого народа? Крестьяне добывали свой хлеб, как сказано в Библии, «в поте лица», работали и на себя, и на барина, вели полностью натуральное хозяйство. В неурожайные годы порой недоедали или даже голодали. До 1861 г. существовало крепостное право. Но даже и после его отмены каких-либо значительных изменений в характере труда и быте народа не произошло.

Представители высшего общества имели, как правило, прислугу для всевозможных нужд (гувернанток, гувернёров, кухарок, поваров, стряпчих и т. д.), жили в материальном достатке и роскоши. Нередко господских младенцев

вскармливали специально нанимаемые так называемые кормилицы – крестьянские женщины, имевшие своих малых детей. Во многих богатых семьях имелись свои частные врачи. Казалось бы, живи не хочу! Однако господа, как это явствует из различных повествований того времени, часто болели и порой не доживали и до «почётной старости». К тому же в XIX в.

среди русского офицерства, можно сказать, процветала «эпидемия» выяснений отношений на дуэлях. Тысячи молодых людей в расцвете сил и здоровья погибали от пули соперника. Чаще всего это происходило под видом защиты чести и достоинства, а на самом деле – по непомерной гордыне и высокомерию. Будучи неспособными примириться или уступить, молодые люди предпочитали рисковать жизнью и идти на убийство себе подобных. На дуэлях погибли наши великие поэты А.С. Пушкин и М.Ю. Лермонтов.

О жизни представителей высшего сословия в бывшей Российской империи достаточно хорошо известно из произведений русской классики. Взять хотя бы такие романы, как «Война и мир» и «Анна Каренина» Л.Н. Толстого, «Обломов» И.А. Гончарова, «Идиот» Ф.М. Достоевского и другие. Без преувеличения можно сказать, что значительную часть своей жизни многие из знатных людей проводили в праздности, безделье, интригах… и за границей.

Среди русской аристократии вторым «родным» языком, а иногда и первым, был тогда французский. Роман «Война и мир», к примеру, в оригинале написан с большими вставками на французском.

Такая была мода, впрочем, она и осталась, – равняться на передовые страны со «свободными» нравами и соответствующим образом жизни. Франция и сегодня по этим показателям является в числе самых «передовых», одной из первых узаконивших так называемые однополые «браки».

Великий русский писатель И.С. Тургенев почти половину своей жизни прожил в Европе, в частности в Германии и Франции, где и скончался в возрасте 64 лет. Даже один знаменитый московский купец, который отличался благочестием, много занимался благотворительностью и построил несколько храмов, на время Великого поста предпочитал с семьёй уезжать в Швейцарию. Недавно одно православное издательство выпустило о нём и его семье книгу. По превратностям судьбы сын этого купца в советское время на старости лет не имел жилья и ночевал в электричках.

Образ жизни простых людей на деле оказывался куда более здоровым и, по всей видимости, богоугодным, чем их господ. Одним из долгожителей того времени среди представителей высшего сословия являлся наш всемирно известный писатель граф Л.Н. Толстой, который прожил 82 года. По свидетельствам хорошо знавших его людей, Лев Николаевич стремился жить довольно скромно, любил крестьянский труд, питался неизысканной едой, носил простую одежду… Нередко над ним по этому поводу подшучивали, но он не изменял своим принципам. О его духовных воззрениях и отношениях с Русской Православной Церковью судить не берусь. Это особая тема, требующая отдельного рассмотрения.

Приведу характерный случай из прежней крестьянской жизни в российской глубинке, о котором мне рассказывал когда-то мой дед, участник и инвалид Первой мировой войны, о том, как появился на свет в 20-х годах прошлого

века его младший сын, мой родной дядя.

Ко времени его рождения в семье уже было шестеро детей. Один ребёнок умер во младенчестве. Хозяйство вели тогда полностью натуральное. И взрослые, и дети пребывали в трудах с раннего утра до позднего вечера. Обрабатывали и засевали поля. Каждая семья имела свой земельный участок, надел. Выращивали пшеницу, рожь, лён, картофель, коноплю и другие культуры. Держали, конечно, и живность: коров, лошадей, овец, кур, гусей. Изо льна и конопли делали пряжу, затем ткали холсты, отбеливали на солнце и из них шили лёгкую повседневную одежду: мужские и женские длинные рубахи и женские платья, из шерсти – понёвы. Драли лыко и плели лапти. Все деревенские ходили в лаптях. Электричество в деревне отсутствовало. Для освещения использовали керосиновые лампы и жгли лучину. Было это ещё до коллективизации. Полов в большинстве изб не имелось. Весь домашний скарб и самодельные сколоченные из досок шкафы стояли прямо на земле. Морозы зимой были лютые, и по этой причине некоторую живность держали прямо в избах, в специальном загоне, отделённом жердями.

Как-то ранним весенним утром дети проснулись и услышали, что на печке кто-то то ли мяукает, то ли плачет, и разглядели там маленький свёрточек. Мать занималась в это время привычными делами: готовила еду, подкладывала дровишки в огонь, кормила скотину. Кто-то из старших детей с удивлением спросил: «Мам, а кто там у нас на печке?..» Мать, улыбаясь, ответила: «У нас прибавление. Братик у вас родился». Все с удивлением

переглянулись, не зная, что сказать. Никто даже не подозревал, что мать была беременна, и когда этот свёрточек появился на свет, было для всех большой загадкой. Как рассказывал дедушка, родился младший ребёнок поздно ночью.

Всё произошло без свидетелей. Роженица сама у себя приняла роды. Завязала и обработала новорождённому пуповину.

В общем, всё, что нужно, сделала сама и к утру уже занялась привычными хозяйственными делами.

В этом тогда не было ничего удивительного. Так жили и трудились в деревнях и сёлах и рожали детей наши прабабушки и прапрабабушки с незапамятных времён: ни скорой, ни роддомов, ни врачей…

В те времена была довольно высокая детская смертность, однако семьи были большие и прирост населения в Российской империи в конце XIX – начале XX в.

ежегодно составлял около трёх и даже более миллиона человек.

В нынешнее время медицина достигла, можно сказать, космических высот, несравненно выросли жизненный уровень, комфортность и обеспеченность простых людей всеми необходимыми материальными благами, средствами передвижения и прочим. Однако за последние десятилетия численность населения России сократилась на несколько миллионов человек и продолжает сокращаться. Страна попросту потихоньку вымирает. Такой получается парадокс.

В мае 2025 г. отмечается 80-летие Победы Советского Союза над фашисткой Германией. Много ли найдётся ветеранов или свидетелей этого великого события?

А что будет через 20 лет?..

В книге пророка Иезекииля упоминается о причинах гибели известных из библейских повествований городов Содома и Гоморры: «Вот в чём было беззаконие Содомы, сестры твоей и дочерей её: в гордости, пресыщении и праздности, и она руки бедного и нищего не поддерживала» (Иез. 16, 49).

Существует даже некая теория, что многие цивилизации древности погибли от роскоши, комфорта и праздности.

Историки отмечают, что на закате Римской империи её армия сплошь состояла из бывших варваров, которые служили, как теперь говорят, по контракту за определённое жалование. Коренные жители предпочитали более спокойную безопасную беззаботную жизнь, «почивая на лаврах».

Какое же будущее нас ожидает?

На память невольно приходят слова псалмопевца и пророка Давида: «Аще не Господь созиждет дом, всуе трудишася зиждущии. А´ще не Господь сохранит град, всуе бде стрегий» (Пс. 126, 1).

Как бы то ни было, наше спасение, как учили святые отцы, – в единении с Богом, в православной вере.

Владимир Борисович

ПАНКОВ