В моём журналистском блокноте есть раздел, озаглавленный «Рассказывают священники».

В моём журналистском блокноте есть раздел, озаглавленный «Рассказывают священники».

Несколько историй из этого старого блокнота предлагаю вниманию читателей.

«След в жизни»

– Моя взрослая, самостоятельная жизнь началась в газете Нефтегорского района «Ленинский луч», – так начал рассказывать о себе протоиерей Сергий Усков из Новокуйбышевска. – Проработав в газете несколько лет, в 1970 году из редакции мне пришлось уйти. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Случилась неприятная история.

Я написал о человеке, который, как потом оказалось, годом раньше умер. Конечно, разразился скандал. Имя моего героя – Антон Ильич Потапов из села Кулешовка, ветеран гражданской войны.

Царство ему Небесное! Удивительно устроена жизнь! Ничего случайного в ней не бывает. Не бывает и худа без добра.

Теперь вот поминаю покойного Антона Ильича, молюсь за него. А не случись той роковой ошибки, скорее всего, никогда бы его больше и не вспомнил.

Первый раз я написал о нём ещё в 1966 году, к очередной годовщине Октябрьской революции.

Прошло три с половиной года. Газета наша временами «голодала», то есть по каким-то причинам наступала острая нехватка материалов.

Так было и в тот раз. Вызывает меня заместитель редактора В.А. Богданов и говорит:

– Газета «горит». Срочно нужны материалы. Садись и пиши! Неплохо бы написать о каком-нибудь ветеране. Полистай свои блокноты, посмотри старые записи, может, что-то и получится…

Вот так в старых блокнотах я и наткнулся на запись давнишней беседы с А.И. Потаповым. Ему уже и тогда перевалило за 80, к тому же он был слепым. Что может измениться в жизни такого человека? Если он жив, то почему бы снова не написать о заслуженном ветеране, которому скоро будет 85. Жив ли он? Это главное. Если жив – можно смело писать.

Пытаюсь дозвониться до Кулешовского сельсовета – нет связи. Что делать? Как узнать? Вспомнил, что наш сотрудник В.Г.

Котов родом из Кулешовки и по выходным ездит туда к родителям. Объясняю ему ситуацию, спрашиваю, знает ли он Антона Ильича.

– Конечно, знаю, – отвечает Виктор. – Его всё село знает. Уважаемый человек.

– А он не умер? Для меня сейчас это главное. Ведь возраст…

– Нет, не умер.

– Это точно? Я собираюсь писать о нём.

– Точно. Если бы умер, я непременно бы знал. Я же каждый выходной туда приезжаю, как раз прохожу мимо его дома.

Он всегда сидит на завалинке. Люди проходят, все с ним здороваются…

И я написал. И даже вставил вот эту последнюю фразу Виктора Котова о том, что старый слепой ветеран сидит на завалинке и прохожие уважительно с ним здороваются.

Статья (зарисовка) об А.И. Потапове под заголовком «След в жизни» была напечатана 29 апреля 1970 года.

В тот же день из Кулешовки позвонили редактору. Затем в райком партии, и началось… В итоге мне предложили уволиться по собственному желанию.

Пройдёт много лет, и я вернусь в газету уже в качестве редактора. Такова была воля Божия.

Воля Божия была и в том, чтобы стать мне священником. С тех пор поминаю раба Божия Антона, молюсь за него – в моей судьбе он оставил такой яркий след.

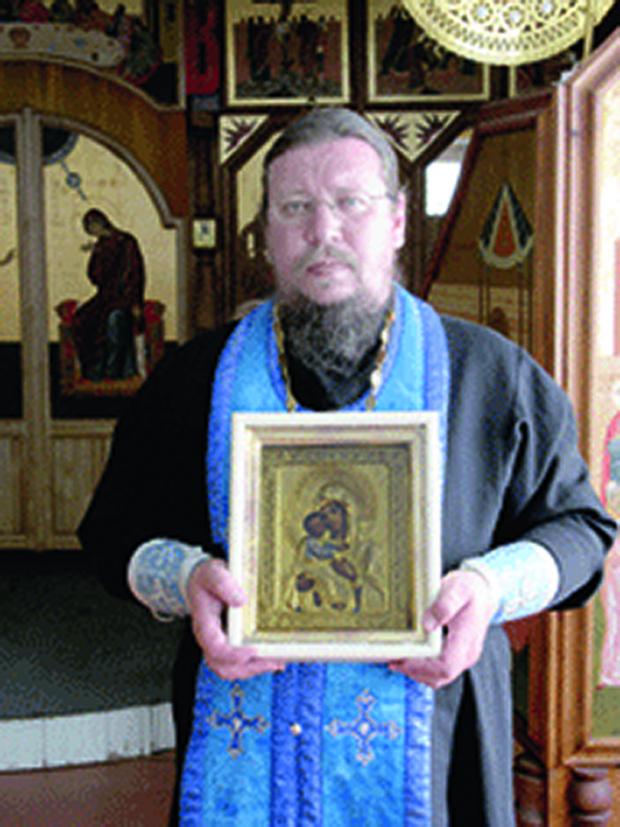

Две иконы и антиминс

– В нашем городе произошло событие, которое в епархиальном управлении назвали хорошей сенсацией, – рассказывал мне настоятель самарского Крестовоздвиженского храма протоиерей Олег Китов. – А началось всё с того, что жительнице села Красный Яр Марии Маркарян, армянке православного вероисповедания, некий благодатный старец предсказал рождение дочери. Назвать её порекомендовал Марией – в честь святой Марии Магдалины.

Прошло время, и Маркарян действительно родила девочку, которой было дано имя Мария. В благодарность Господу за дочь Маркарян решила внести свою лепту в благоукрашение местного храма во имя Архистратига Михаила – отреставрировать за свой счёт одну из ветхих икон. Служащие дали ей икону святой Марии Магдалины, которая стояла в уголке храма.

К тому времени большая семья Маркарян уже переехала в Самару. Реставрировать икону женщина принесла в нашу Крестовоздвиженскую церковь.

Иконописец-реставратор Константин Боровков принял заказ и стал внимательно изучать образ, исполненный на жести.

Его удивило то обстоятельство, что невысокого качества жесть была укреплена на добротной липовой доске со шпоной, на каких обычно писали в прошлые века. Сняв жесть, реставратор не смог сдержать эмоций: перед ним предстало дивное изображение Пресвятой Богородицы «Умиление» – список келейной иконы, перед которой молился и скончался святой преподобный Серафим Саровский.

Явленная икона оказалась редкой красоты.

Дева Мария изображена со сложенными крестообразно на груди руками. Её склонённая голова, покрытая платом, источала свет.

Константин Боровков затруднился определить красочный слой иконы – одно было очевидно, что это не масло, не темпера, не печать. Время написания иконы, возможно, приходилось на XIX век.

А потом была поездка в Дивеево.

По благословению настоятельницы Дивеевского монастыря игуменьи Сергии самарскую икону поставили на аналой. Вечером благочинная монастыря Екатерина шла с ней по знаменитой канавке.

Перед явленной иконой «Умиление» насельницы монастыря, а вместе с ними и я, молились ночью. Утром служилась Божественная литургия. Затем в приделе иконы Божией Матери «Умиление» был отслужен молебен.

…А через три года, в праздник Владимирской иконы Божией Матери, у нас случилось новое чудо – по милости Божией мы обрели старинный антиминс времён императрицы Екатерины Великой.

А было так. Наша прихожанка Людмила Владимировна Соколова спросила меня, можно ли мирянам держать в доме икону, если в ней находятся святые мощи. И уточнила: в киоте иконы находится плат, в котором зашиты частицы мощей.

Вскоре мы с Людмилой Владимировной и её мужем Павлом Михайловичем были у Соколовых дома. Хозяин квартиры открыл киот, бережно достал икону Владимирской Божией Матери, за которой находился илитон – материя красного

цвета. Я развернул илитон и увидел очень старинный антиминс. Из подписи узнал, что антиминс 1787 года, благословлён Преосвященнейшим Симеоном, епископом Рязанским и Шацким, в храм Успения Божией Матери.

Как рассказали Павел с супругой, икона досталась им по наследству от двоюродного дедушки Павла – протоиерея Николая Соколова. В 1937 году его арестовали, осудили на десять лет лагерей, но перед арестом он успел спрятать в киот иконы эту древнюю святыню.

Обретённые святыни – икона Божией Матери «Умиление» и икона Божией Матери «Владимирская» были торжественно внесены в новый храм в честь иконы Божией Матери «Умиление». А антиминс правящий архиерей благословил в заволжское село Винновку, в мужской монастырь в честь Казанской иконы Божией Матери.

Записал Олег Иванович БЕДУЛА

Фото из архива семьи Соколовых