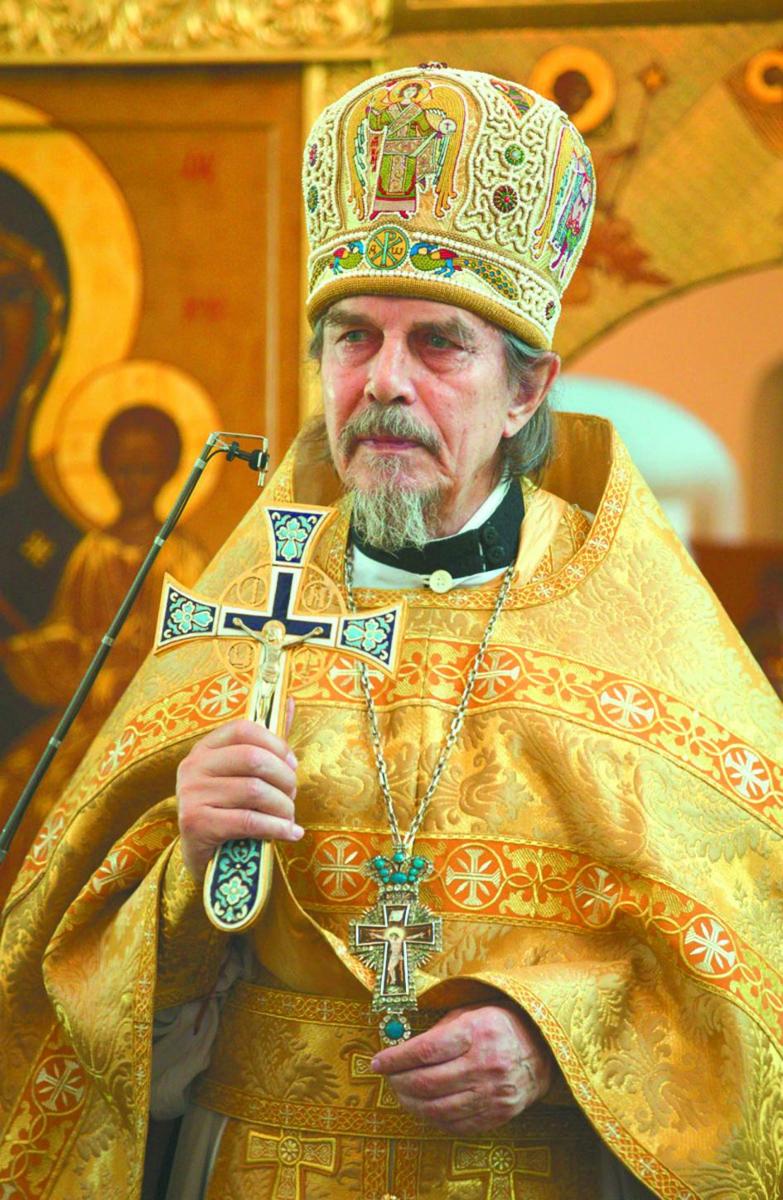

Ответы протоиерея

Ответы протоиерея

Александра ШАРГУНОВА

Отец Александр, насколько мне известно, Вы служите священником уже около пятидесяти лет. Не могли бы Вы поделиться с нами, на что в наших исповедях, часто таких поверхностных и формальных, нам следует обратить внимание? Иногда уже и язык не поворачивается говорить одно и то же, произносить безконечно повторяющиеся грехи. Я не имею в виду, конечно, те, которые называются смертными.

Т.А. Иванова, г. Тула

Быть верным означает для нас осознание своего мрака, а также терпеливое несение своего бремени. Потому что свою греховность можно не ощущать. Есть такое успокоение себя, которое есть не что иное, как ожесточение во

зле и исчезновение заботы о правде. Зло спокойно возрастает в нас, и мы не испытываем мук совести. Святые отцы говорят об опасности ложного внутреннего мира, где наше спокойствие двусмысленно. Такой мир можно иметь среди тысячи внешних хлопот и забот. Мы как будто заняты важными делами, нас захватывают всё новые и новые замыслы, а по сути мы пребываем в некоем сне по отношению к себе – во сне совести. Отсюда напрашивается вывод о пользе жизненных потрясений и тревог. Но хуже всего плыть, как мёртвая рыба, по течению!

Мы можем вести по видимости христианскую жизнь, у нас немало христианских привычек, которые сами по себе, несомненно, добрые. Но постепенно они теряют свою жизненную наполненность, в них отсутствует горение. Посмотрите на новообращённых, пламенеющих, требовательных к себе, и сравните их с христианами, ко всему привыкшими.

Отношение к Богу далеко не одинаковое.

У нас у всех есть свои внутренние проблемы, мы несём бремя трудностей наших характеров, испытаний болезнями и внезапными бедами, и это во многом определяет нас.

Мы ощущаем разрыв, существующий между тем, чего ждут от нас, и нашей ограниченностью, которую мы не можем не осознавать. Я знал одного старого священника. Он был так болен, что не мог уже служить. И вследствие своей немощи считал, что не может быть более никому полезным. Однако именно во время этой болезни он научил самому главному, что есть в христианской жизни – милосердию и терпению, – не только своих чад, но многих будущих известных пастырей.

Наконец – и это, может быть, ещё важнее, – восходя ко Господу, мы неизбежно обнаруживаем нашу худость по сравнению с тем, как нас воспринимают другие. Многие из нас могли бы повторить про себя слова: «Я не тот, кто я есть, я не тот, о ком думают, будто я есть». На этом уровне мы начинаем осознавать свои грехи, особенно когда понимаем, что наши грехи что-то значат для Бога. Некоторые говорят:

«Что может значить для всеведущего и безконечного Бога этот ничтожный глупый поступок?» Разумеется, так. Но если Бог есть Любовь, всё меняется: малейшая наша неверность ранит Бога.

Когда человек осознает эту тяжесть греха, эту силу, исходящую от Бога, он кричит: «Отойди от меня!» подобно апостолу Петру в начале его призвания. Или, вернее, хочет так кричать. Но когда мы честно признаем ограниченность наших возможностей, мы начинаем взывать к Нему: «Оттого что я грешен, приди ко мне, Господи Иисусе Христе, не удаляйся от меня никогда». Почему мы должны так молиться к Нему? Потому что вера учит нас, что мы – поле сражения. И что мы будем таковыми до последнего нашего дня. Преподобный Иоанн Лествичник говорит:

«Есть те, кто плачет, что не любит Бога. Но они любят Его!»

Ибо единственное настоящее зло – перестать сражаться.

Подлинное зло – перестать плакать, подлинное зло – смириться со своей убогостью, перестать гореть желанием достигнуть Бога. Забыть, что Господь может оставить нам наши грехи. Одни из самых великих слов – отныне всегда связанных с властью священника, от Бога ему данной, – именно эти: «Оставляются тебе грехи твои». Так всегда говорит Христос в Евангелии, совершая чудеса и исцеления. Мне кажется, что это слово «оставляются» имеет два смысла: Господь развязывает, прощает, оставляет наши долги. Но Он не спасает нас без нас, и будущие поступки кающегося неотделимы от Таинства покаяния. Он возвращает нам наши грехи, то есть не только память о них, но и память о том, что они омыты Его Кровию. Это значит, что мы будем снова и снова повторять эти грехи, пока по-настоящему не поймём, какой ценой даётся нам прощение.

Но всякий раз, когда мы искренне каемся, Господь влагает в наше сердце достаточно любви, чтобы мы начали возрастать в Нём.

В наших молитвах мы просим Бога оставить нам то, чего совесть наша страшится. Страшится того, в чём мы обвиняем себя или упрекаем себя и чего мы страшимся увидеть в подлинном свете, делая вид, что этого у нас нет. Как замечательно сказал святитель Игнатий (Брянчанинов): «Не ужасайся, когда увидишь в себе что-нибудь ужасное, потому что в тебе есть нечто несравненно более ужасное». А преподобный Серафим Саровский говорит, что мы должны быть терпеливы к себе, к своим собственным недостаткам – не только по отношению к недостаткам других людей. «Претерпевый до конца, тот спасётся».

«Познай себя», – повторяют святые отцы известную ещё языческим философам мудрость. Однако в отличие от них, Церковь знает об опасности, связанной с познанием себя:

уныние или, ещё хуже, отчаяние угрожают человеку, видящему свою греховность. Святой праведный Иоанн Кронштадтский говорил, что видение своих грехов даётся нам по мере поддержки нас Богом, по мере познания нами Его благодати. В свете веры то, что не исцелено в нас, открывается как то, что может быть исцелённым. «Блаженны видящие то, что вы видите», – утешает нас Господь. Даже взойдя на высокие ступени совершенства, святые отцы повторяют: «Мы только в начале покаяния». Оттого что мы грешники, но грешники кающиеся, Господь наш Иисус Христос без конца приходит к нам и спасает нас.

Как помочь близкому человеку, погибающему в безверии? Я знаю на собственном опыте и на опыте многих своих знакомых, что как только начинаешь с таким человеком разговор о Боге, о Церкви, пытаешься его в чём-то убеждать, что-то доказывать, то, как правило, достигаешь прямо противоположного результата, – и он ещё больше озлобляется, и сам начинаешь раздражаться от такой реакции и впадать в уныние от невозможности никак повлиять на него. С другой стороны, ничего не говорить с ним о вере тоже не можешь – сердце же болит о его спасении.

Л. Краснянская, г. Нижний Новгород

Нельзя никого заставить силой против его воли принять Христа. Но мы можем показать другому человеку, где и как он может найти спасение, когда он – в безысходном отчаянии. Если у нас есть друг, который не знает Христа и не хочет ничего знать о Христе или даже враждебен ко Христу, наш христианский долг – сделать всё, что от нас зависит, чтобы не дать этому человеку погибнуть. Мы должны показать его Христу – своей молитвой, своей готовностью не пожалеть никаких трудов, чтобы прежде всего самим жизнью своей приобщиться ко Христу, и ему показать Христа не словами одними. Христианство определяется именно таким отношением к другим людям.

Всё делается сегодня в мире, чтобы не просто уничтожить веру, а чтобы люди стали неспособными воспринимать тайны веры – сокровенные глубины жизни. Это утверждение греха как нормы, когда незачем уже каяться и нет

нужды идти ко Христу Богу, создают страшную атмосферу, в которой явится «человек беззакония» и которой мы призваны противостоять.

Если нам всё равно, что происходит с погибающими дорогими и близкими для нас людьми, и с нашим народом, то какие же мы христиане! Признак подлинного христианина – не отступать даже от отступившего от веры и пустившегося во все тяжкие человека, пока он не приведёт его в присутствие Христово. Пусть, может быть, в последний момент, как говорит преподобный Силуан Афонский, кто-нибудь скажет: «А я не хочу». Наш долг – исполнить закон Христов. Потому что Христос, как мы исповедуем за Божественной литургией, «никакоже от нас отступил, дондеже возвел нас паки на небо».

Однако чтобы помогать другим, надо самим быть сильными. Как говорит апостол: «Мы, сильные, должны носить немощи безсильных и не себе угождать. Ибо и Христос не Себе угождал, но, как написано: злословия злословящих Тебя пали на Меня» (Рим. 15, 1, 3). Сильные – те, кто со Христом и во Христе. Если они не будут носить немощи немощных на себе, то сами станут как они.

У апостола Иоанна Богослова в одном месте написано: «Если говорим, что не имеем греха, – обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Бога лживым, и слова Его

нет в нас». А в другом месте: «Всякий, пребывающий в Нём (в Боге), не согрешает; всякий согрешающий не видел Его и не познал Его». Мне кажется, что здесь одно противоречит другому. Также в Евангелии даётся заповедь: «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен». Возможно ли это для человека, тем более сознающего себя грешным? И как при этом наша радость, по слову апостола, может быть совершенной? И в чём эта радость?

Н.А. Волков, г. Москва

Апостол Иоанн Богослов говорит, что для него нет большей радости, чем видеть детей своих, ходящих в истине. Конечно, каждый человек – грешник. Но самое ужасное, когда кто-то говорит, что не имеет греха. Это безумие. Не просто «рече безумен в сердце своем: несть Бог», а как Иоанн Богослов свидетельствует в Евангелии: если бы Христос не пришёл и не совершил тех дел, которые Он совершил, то не имели бы греха. Мы все грешные, но мы должны ходить во свете Его, во свете истины и любви. Это значит, что путь к Божественному совершенству – вся жизнь человеческая. Через познание своей греховности в том свете, который Он принёс,

в усилиях ходить в этом свете по правде Его, по всем заповедям Его. И через всё более глубокое познание самих себя, своей греховности, то есть через покаяние. Только Кровью Христовой, как пишет апостол, которой мы причащаемся в Церкви, мы достигаем совершенной жизни и совершенной радости.