В 2025 году исполняется 215 лет со дня рождения Николая Ивановича Пирогова – гения отечественной медицины, великого русского хирурга с мировым признанием, гуманиста, философа, педагога, религиозного мыслителя.

В 2025 году исполняется 215 лет со дня рождения Николая Ивановича Пирогова – гения отечественной медицины, великого русского хирурга с мировым признанием, гуманиста, философа, педагога, религиозного мыслителя.

Молитва Праведного и Чудесного доктора Николая Ивановича Пирогова:

Господи Боже мой, удостой меня быть орудием мира Твоего. Чтобы я прощал, где обижают, чтобы соединял, где ссора, чтобы воздвигал веру, где давит сомнение, чтобы возбуждал радость, где горе живёт. Господи Боже мой, удостой: не чтобы меня утешали, но чтобы я утешал, не чтобы меня понимали, но чтобы я других понимал. Не чтобы меня любили, но чтобы я других любил. Ибо кто даёт – тот получает, кто себя забывает – тот приобретает, кто прощает – тому прощается, кто умирает – тот просыпается к вечной жизни.

Аминь!

Праведный и Чудесный доктор

Для рассказа об этом человеке не нужны специальные юбилейные даты. Он столько сделал для России и всего мира, что его имя уже давно прославлено во все исторические времена и эпохи. Научные труды и практические методики были высоко оценены и при его жизни, и много позже после его ухода. «Святым сыном человечества» называли Праведного и Чудесного доктора его современники.

Конечно, его имя не забыто благодарными потомками.

В одной только Москве есть и Большая Пироговская улица с клиниками, и Медицинский университет им. Пирогова, и Российский национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова. Памятники естествоиспытателю стоят в российской столице, Санкт-Петербурге, Крыму, Севастополе, Оренбурге, Самаре, Челябинске, Петрозаводске, Новосибирске. В Пятигорске доныне существуют знаменитые Пироговские ванны с бальнеолечением.

Когда в 1951 году в Софии была создана первая в Болгарии больница скорой медицинской помощи, она была названа в честь Н.И. Пирогова. Имя великого хирурга носят площади и улицы в Белоруссии, Молдавии. А также самолёт «Аэрофлота» Airbus A321.

Да, всё это есть: и госпитали, и институты, улицы с переулками, и даже небесный астероид носит его имя, и почтовые марки выпущены к юбилеям… И всё же как мало нам, обычным людям, известно об этом сверходарённом учёном, великом хирурге, религиозном философе и богослове – нашем соотечественнике.

Как в царской России, так и в советские годы эти две последние его ипостаси замалчивались. Впервые в полный голос о религиозной философии Н.И. Пирогова уже в наше время сказал академик РАН, доктор медицинских наук, доктор богословских наук, профессор Ю.Л. Шевченко (архимандрит Георгий). Под его редакцией вышла книга «Праведный и Чудесный доктор Николай Пирогов: врач, учёный, педагог, философ и религиозный мыслитель», в которой были представлены материалы к канонизации Н.И. Пирогова.

Медицина как Божественный дар

Формат журнальной статьи не даёт возможности рассказать о всех направлениях деятельности невероятно талантливого нашего русского учёного. Пусть рассказ о нём не будет изобиловать специальными научными терминами, ведь «Русский Дом» читают тысячи людей, для которых его медицинские открытия сегодня так же привычны, как воздух, которым дышим. Йод, обезболивание, наркоз, гипсовая повязка при переломах – это всё Пирогов.

Почётным гражданином Москвы Н.И. Пирогов стал в 1881 году «в связи с пятидесятилетней трудовой деятельностью на поприще просвещения, науки и гражданственности».

В Москве же и установлен памятник Н.И. Пирогову, он имеет свою историю. Много позже после смерти учителя Н.В. Склифосовский стал добиваться у тогдашних властей разрешения увековечить имя Пирогова ввиду его грандиозного вклада в отечественную медицину. Но дело оказалось трудным: в России того времени не было привычки ставить памятники артистам, художникам, тем более – врачам, да ещё хирургам. Вот и ходил по высоким кабинетам Николай Васильевич, чтобы доказать, что Пирогов был не менее героической личностью, чем прославленный полководец или особа царственной фамилии.

В итоге авторитет Склифосовского победил: высочайшее разрешение было получено. И в 1897 году бронзовая скульптура Николая Ивановича Пирогова появилась на Новодевичьем поле на бульваре у медицинского городка. Первый памятник в Москве – врачу, доктору, хирургу.

Пирогов преподавал дело врачевания в тогдашних отечественных университетах – Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Одессы. Это всё были крупнейшие города Российской империи. В Одессе в честь Пирогова когда-то был назван госпиталь, медицинский институт, улица и переулок… Что сейчас – неизвестно. Сохранились ли скульптурные изваяния великого учёного в Николаеве и в музее родовой усадьбы Пироговых под Винницей на Украине или уже сметены в пылу борьбы с русской культурой и наукой?..

А сколько учеников было у Николая Ивановича! И при жизни, и уже после скончания своих земных дней – по его учебникам, разработанным методикам выучились целые плеяды врачей, и не только российских, но и в зарубежных странах.

На основе многочисленных практических опытов Н.И. Пирогов создал первый в мире анатомический атлас «Иллюстрированная топографическая анатомия распилов, произведённых в трёх измерениях через замороженное человеческое тело».

Его «Анатомия…» – до сих пор непревзойдённое медицинское пособие, которым пользовались и изучают миллионы медицинских специалистов по всему миру.

В наши дни дело Пирогова продолжено достижениями российских хирургов, среди которых Юрий Леонидович Шевченко (архимандрит Георгий), создатель национального хирургического центра им. Н.И. Пирогова, основоположник

нового направления в клинической медицине – гнойно-септической кардиохирургии. Ю.Л. Шевченко прямо указывает на атлас Пирогова как на предтечу современной компьютерной томографии, одной из новейших технологий XXI века. Подумать только: из XIX – через век – шагнуть сразу в XXI столетие!

Вся наша современная хирургия, творящая чудеса, – это от Пирогова. И врачебное дело, и военно-полевая хирургия, и школа анестезии, и профессиональная подготовка медсестёр, и Международное общество Красного Креста – всё создано Пироговым по его мысли, его предвидением, его организационным талантом.

Именно деятельность Николая Ивановича Пирогова даёт нам основания назвать медицину Божественным даром, данным человеку с небес.

Из календаря жизненных дат доктора Пирогова

Н.И. Пирогов родился в Москве 13 (25) ноября 1810 года в истинно верующей, религиозной семье, где церковные правила диктовали весь уклад жизни. С детства отличался пытливым умом и недюжинными способностями, которые и привели мальчика (всего 14 лет!) в Московский университет. А уже в 17 лет, то есть ещё до окончания учёбы, студента Пирогова выдвигают кандидатом для подготовки к профессорскому званию – непостижимо! В 22 года он удостаивается учёной степени доктора медицины, в 25 становится профессором хирургии Дерптского университета (сейчас Тарту). В 30 лет Н.И. Пирогов занимает должность профессора хирургии и анатомии Императорской медико-хирургической академии в Санкт-Петербурге.

И труды, труды, труды – как в научной деятельности, так и в разработке практических направлений в хирургии. И всё впервые! Не только в России, но и во всём мире. Вот только два примера среди множества других: Пирогов первым среди российских учёных выступил с идеей пластических операций и первым в мире выдвинул идею костной пластики. Его метод соединения костей при ампутации голени так и называется «операция Пирогова», которую до сих пор делают в лучших мировых клиниках. Разрабатывая проблемы обезболивания, уже в 1847 году одним из первых в России Н.И. Пирогов провёл операцию под эфирным наркозом.

«Нет пророка в своём отечестве»

Служба Николая Ивановича никогда не была чисто академической. Военными столкновениями бурлил Кавказ, и Пирогов отправляется в долговременные командировки на поля сражений. В истории известен случай, который произошёл с Пироговым на аудиенции у тогдашнего военного министра Чернышёва. Николай Иванович после многомесячной командировки на Кавказ так торопился к министру, что «посмел» явиться на приём в помятом мундире. Понятно, что не на паркете танцевал, а раны перевязывал на поле боя. И торопился потому, что хотел незамедлительно представить Чернышёву свой доклад о новаторстве в деле анестезирования, которое облегчило бы невыносимые страдания раненых воинов. По причине помятого мундира Пирогов принят не был. А доклад по тому же резону – отвергнут. Поистине: нет пророка в своём отечестве. Но кто теперь помнит военного министра Чернышёва…

Открытия открытиями, а пробивался Николай Иванович Пирогов к их признанию неимоверно трудными путями. Боролись и с ним, и против его новаторства в медицине. Нападки были со всех сторон, наветы, интриги, доходило до прямых оскорблений... Сейчас мы бы назвали всё это оголтелой травлей. Невозможно представить, но ему ставилось в вину даже применение эфирного наркоза, которое на фронте реально спасало жизни тяжелораненых!

А ещё раздражало, что Пирогов публично призывал развивать отечественную медицину, утверждая, что «…французские и немецкие взгляды вредны русскому духу». Возмущение вызывало и то, что на одной из конференций Пирогов

осмелился «во весь голос заявить, что пора поднять знамя русской науки». Такая патриотическая позиция очень не одобрялась тогдашним медицинским сообществом, взращённым в европейских учебных заведениях и усвоившим практику, что в России ничего полезного создано быть не может по определению.

Боже мой, даже вездесущий Булгарин обозначился! Неутомимый и яростный враг Пушкина, Баратынского, Лермонтова, Некрасова и вообще всего прогрессивного в России добрался-таки и до Пирогова: «Нахватался вершков этот Пирогов и думает, уже Бог. Это ему не скальпелем тела кромсать.

Мы уже если тяпнем, то и встать более не пожелаешь… Не таких учёностей я, бывало, на крюк вздёргивал, а Пироговабедняка и подавно в пух и прах разнесу».

Ну запредел просто, выражаясь современным языком!

Демидовская премия – за победу над холерой

В 1848 году в Санкт-Петербург пришло бедствие, грозившее России вселенской бедой, – холера. Не только морги, но уже улицы столицы были полны телами умерших. Врачи боялись вскрывать холерные трупы, обоснованно опасаясь заражения страшной болезнью. И тогда же Пирогов открывает в своём Анатомическом институте целое холерное отделение.

Проводит сотни (!) вскрытий, для того чтобы изучить и понять истоки опасной болезни. Подробно описывает её проявления и определяет главное: зараза проникает в организм человека с пищей и питьём.

За эти открытия, сыгравшие ключевую роль в преодолении смертельной болезни, Н.И. Пирогов был награждён престижной Демидовской премией. До сих пор его труд является методологическим пособием в определении и лечении холеры.

Эта премия считалась самой почётной неправительственной наградой в Российской империи, да и в Европе тоже. И присуждалась Российской Императорской академией наук. Демидовскую премию учёный получал в дальнейшем не раз.

История Крымского полуострова изобилует войнами, сражениями, кровопролитными боями за каждый метр этой вожделенной для агрессоров земли. Крымская война 1853–1856 гг. – только один из многих эпизодов упорного

захватнического интереса врага. Против русского солдата тогда стояла объединённая англо-турецко-сардинско-французская армия и флот. Оборону в 1854–55 гг. главного города полуострова – Севастополя иначе как героической назвать нельзя. Театр военных действий изобиловал кровопролитием, в котором античная трагедия перерастала свои границы, превращаясь в эпос невиданных по жестокости сражений и такого же невиданного человеческого мужества.

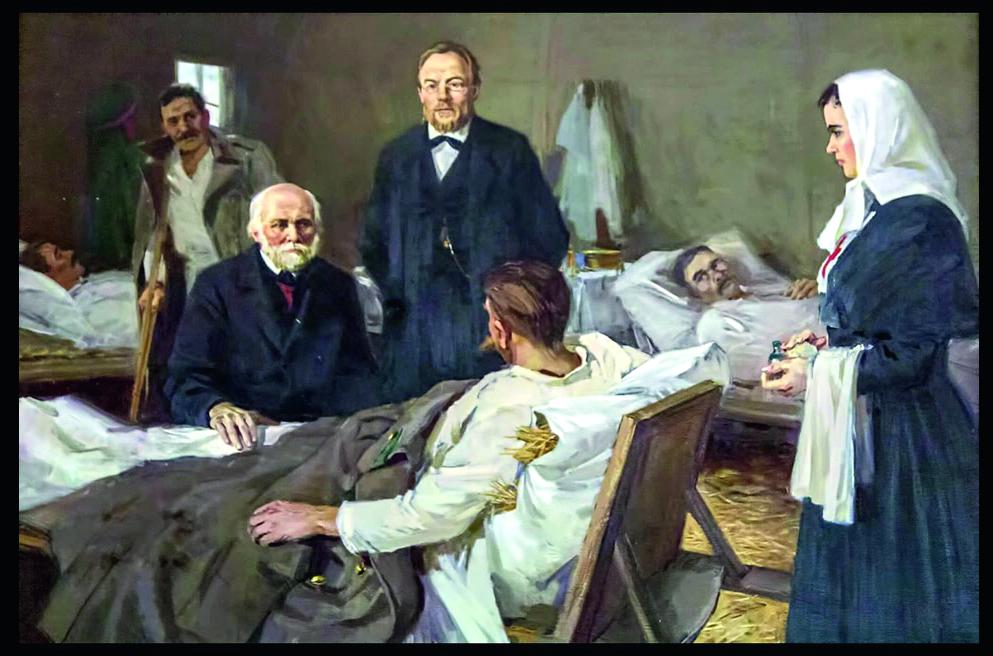

В это время Пирогов в Севастополе, он назначен главным хирургом осаждённого Севастополя. В его задачу входили организация госпиталей, оказание помощи раненым и их эвакуация. Здесь его врачебное поприще и здесь его христианский подвиг самопожертвования. Во время трёхдневной непрекращающейся бомбардировки города через руки Пирогова и его помощников прошли до 5 тысяч раненых. А всего за время осады Севастополя Николай Иванович сделал до 10 тысяч операций. Точно – не сосчитать, наверняка цифры приблизительные. Оперируя раненых, Пирогов впервые в истории медицины применил гипсовую повязку, которая позволила ускорить процесс заживления переломов.

Сохранились свидетельства очевидцев. В залах морского собрания устроен главный перевязочный пункт: «…везде стоны, крики. Безсознательная брань оперируемых под наркозом, пол, залитый кровью, и в углах кадки, из которых торчат отрезанные руки и ноги… И среди всего этого задумчивый и молчаливый Пирогов, в серой солдатской шинели нараспашку и в картузе, из-под которого выбиваются на висках седые волосы, – всё видящий и слышащий, берущий в усталую руку хирургический нож и делающий вдохновенные, единственные в своём роде разрезы…».

Пирогов, великая княгиня и мисс Найтингейл

Создание общества Красного Креста в России – это тоже детище Николая Ивановича. Ведь это его идею организации отрядов сестёр милосердия на поле боя горячо поддержала великая княгиня Елена Павловна. Первые такие отряды были сформированы в Санкт-Петербурге и Москве при непосредственном участии императорской фамилии, а именно Елены Павловны. Женская служба с перевязочными пунктами и подвижными лазаретами – это прообраз института медицинских сестёр и в России, и в других странах. Великая княгиня и Пирогов стали деятельными соратниками в деле создания фронтовой женской службы. Но и у этого благого дела нашлись противники в лице высших военных властей. Вот здесь и понадобились помощь и влияние императорской фамилии.

Елена Павловна и Николай Иванович ранее не были знакомы, но их первая встреча произвела на великую княгиню такое сильное впечатление, что она без колебаний поддержала доктора в благородном начинании.

И вот уже 25 октября 1854 года был утверждён устав Крестовоздвиженской общины, а вскоре великая княгиня Елена Павловна сама надела каждой из 35 медсестёр голубой крестик. Первый отряд отправился на фронт в Севастополь. Там его встретил доктор Пирогов.

За этим отрядом последовали другие, так возникла первая в мире военная община сестёр милосердия. А уже после этого появилось имя англичанки мисс Найтингейл, у которой много заслуг в деле организации женской медицинской помощи и которую называют основоположницей этого движения. Эти заслуги нельзя отрицать, и никто их не зачёркивает.

Но вот авторитетное свидетельство самого известного в дореволюционной России юриста мирового уровня Анатолия Фёдоровича Кони: «В этом деле Россия имеет полное право гордиться своим почином. Тут не было обычного заимствования “последнего слова” с Запада – наоборот, Англия первая стала подражать нам, прислав под Севастополь мисс Найтингейл со своим отрядом, причём отряд этот имел частный характер. Здесь не место говорить о том непрестанном и глубоко человечном подвиге, который совершили сёстры Крестовоздвиженской общины в Крымскую войну. В страницы её истории вписано не только самоотверженное, доходившее до геройства и личной гибели облегчение страданий раненым и умирающим, но и светлое нравственное утешение, которое сёстры вносили в угасавшую жизнь безвестных защитников Севастополя».

Сёстры милосердия – так называлась тогда эта служба. Сегодня это медсёстры. А первое название – лучше!

«Веру без дел я не постигаю»

Это самая трудная глава моего краткого очерка о Николае Ивановиче Пирогове. В самом деле, как в журнальной статье рассказать о метаниях, мучительных сомнениях и безконечных раздумьях человека, который в итоге решительно признал: «Главный вопрос жизни – вопрос о Боге».

Родившись в глубоко религиозной семье, Н.И. Пирогов с детства соблюдал все богослужебные ритуалы – посещал церковные службы, участвовал в таинствах Церкви, молился, причащался, соблюдал посты. И тем не менее это факт: в годы учёбы в Дерптском университете, с утратой домашней среды, он отошёл от православной веры. Как-то неожиданно вопросы религии отодвинулись на второй план, а первое место заняли занятия наукой и преподавание.

Пирогов переживал долгий период сомнения и неверия.

Этот этап жизни сам Николай Иванович позже назвал «блужданием в непроходимых дебрях и топях». И такое «блуждание» продолжалось ни много ни мало – целых 20 лет! Но всё же полного разрыва с Церковью не произошло.

«Мне нужен был отвлечённый недостижимый высокий идеал веры, и, принявшись за Евангелие, которого я никогда не читывал, а мне было уже 36 лет от роду, я нашёл для себя этот идеал», – написал он позже в своём дневнике.

К этому времени он уже твёрдо усвоил, что «вера ни в коем случае не должна входить в конфликт с научным знанием».

Можно смело сказать, что Пирогов нашёл ступень соединения, нет! – примирения – науки и религии. Такой шаг был определённым вызовом в атеистической научной среде того времени. Но на этом прочно утвердилась позиция Пирогова, ставшего в результате своих исканий выдающимся религиозным мыслителем, поднявшись до высот понимания истинной Веры и Православия.

Вот свидетельство тому из дневника Николая Ивановича:

«Если я спрошу себя теперь: какого я вероисповедания, то отвечу на это положительно: православного – в котором родился и который исповедовала вся моя семья… Искренне верую в учение Христа Спасителя».

Он рано потерял свою первую жену, Екатерину Дмитриевну Березину, скончавшуюся при родах сына. Уже на сороковом году жизни женился на Александре Бистром, двадцатилетней девушке, ставшей, по его выражению, «идеальным другом, несравненным, добрым и верным». Но ещё до венчания он пишет своей молодой избраннице удивительное письмо, своеобразный христианский кодекс идеала женщины: «У тебя есть религия сердца. Но религия дел – венец земной жизни человека». И в другом письме к невесте: «Саша, веру без дел я не постигаю…

Всё учение Христа было – вера дел». И далее: «…вот чем познаётся эта истинно евангелическая любовь к Богу – делами, основанными на христианском милосердии…».

Жизнь и деяния Николая Ивановича Пирогова и были этим делом православной веры, которая пронизывает все его профессиональные медицинские научные и практические открытия.

Великий муж науки и добрый христианин Николай Иванович Пирогов скончался 23 ноября (5 декабря) 1881 года в своём имении Вишня, что под Винницей. Необычная жизнь, наполненная событиями исторического масштаба и грандиозными личными достижениями, не закончилась с его физической смертью. По желанию вдовы Пирогова его тело покоится в саркофаге в специально построенной церкви в честь святителя Николая Чудотворца. После кончины святого доктора оно было забальзамировано в присутствии священника. На это было получено специальное разрешение Священного Синода: «Учтя заслуги Н.И. Пирогова как примерного христианина и всемирно известного учёного, разрешили не предавать тело земле, а оставить его нетленным, «дабы ученики и продолжатели благородных и богоугодных дел Н.И. Пирогова могли лицезреть его светлый облик».

Непостижимый факт: до сих пор его тело не подверглось тлению и находится практически в неизменном состоянии вот уже более 140 лет! И все эти годы не иссякал человеческий поток к храму-усыпальнице великого гуманиста.

***

Вряд ли человеческий гений, подобный Николаю Ивановичу Пирогову, будет повторён в природе, ведь, по его же утверждению, «даром небес отмечены только избранные врачи».

Таким избранным доктором был и Николай Васильевич Склифосовский, тоже прославленный врач-хирург, беззаветно преданный медицине. Он же и диагностировал последнюю, оказавшуюся смертельной, болезнь Пирогова. Нужна

была операция, которую брался сделать Склифосовский. Настаивал, просил, уговаривал, но… не уговорил Николая Ивановича. Почему – Бог весть… Бытует такая легенда, будто бы Пирогов сказал тогда: «Склифосовский хороший врач. Но такую операцию смог бы успешно провести только один хирург: я сам». Правда это или нет, но легенда красивая.

Благодаря Склифосовскому в Москве есть замечательный памятник Пирогову. Но он предложил ещё и такое: «У нас нет своего храма славы, но, если когда-нибудь создастся народный “пантеон”, там отведено будет место Пирогову – великому врачу и гражданину».

Теперь дело за нами.

Давайте последуем этому мудрому совету и создадим наконец такой пантеон славы русских людей, ставших драгоценным достоянием нашего Отечества. И среди первых имён пусть там будет вписано имя Николая Ивановича Пирогова, Праведного и Чудесного доктора.

Надежда

Валентиновна

ПАВЛОВА